会津山塩の歴史

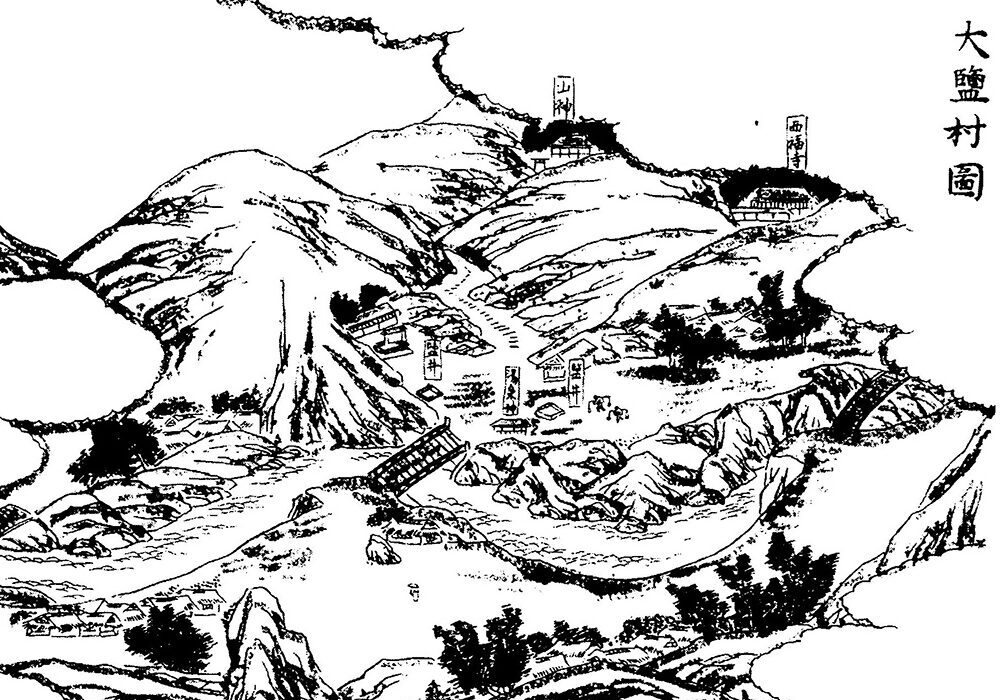

会津山塩は、江戸時代の『新編会津風土記』に製塩の様子が記録されており、塩泉を汲み、小屋で製塩する様子が図入りで描かれている。

当時、大塩地区は山塩づくりが盛んであったが、1868年(明治元年)の戊辰戦争によって生産が中断され、器械も売却されて一時途絶えることとなった。明治時代には製塩事業の再興が試みられ、1883年(明治16年)頃には鉄鍋を用いた製塩計画が立案された。

1899年(明治32年)には、大塩住民が明治天皇への献納を行った記録があり、一昼夜かけて塩水を煮詰める製塩工程が詳細に記されている。

戦後、塩の供給が安定すると需要が減り、薪となる木材の不足も影響して産業としての山塩づくりは再び廃れることとなった。

2005年(平成17年)、村商工会が特産品開発に着手し、2007年(平成19年)には会津山塩企業組合が設立される。現工場は2017年(平成29年)10月から稼働し、職人たちによる伝統的な製塩技術が復活して現在に至っている。

会津山塩の製造工程

山塩づくりはすべて手作業で行われ、以下の工程を経て完成する。

- まず、温泉水をタンクに汲み、山塩工場まで運ぶ。タンク1,000Lの温泉水から採れる山塩は約10kgである。

- 温泉水を大きな釜に入れ、薪を使いながら数日間かけてゆっくり煮詰めていく。火力を調整することで、粗い塩と粒子の細かい塩ができる。

- 煮詰めた温泉水が濃度20%になったら一旦タンクに移し、不純物を沈殿させる。

- フィルターで濾過した後、再び釜に戻して煮詰め、塩の結晶を取り出す。この際、カルシウムの沈殿物を割らないよう慎重に作業を行う。

- 取り出した塩は脱水機にかけて乾燥させ、黒く変色したカルシウムを選別して取り除く。

- 最後に、不純物が混ざっていないか目視で品質検査を行い、袋詰めして完成となる。

すべての工程が熟練の職人の技術に支えられており、その努力が山塩の高い品質を支えている。